当我们谈论暖通空调(HVAC)时,很容易将其简单理解为维持空间舒适度的系统。但实际上,暖通空调的价值远不止于此。作为建筑中最大的能耗系统之一,其复杂运行机制中往往隐藏着巨大的能效提升空间。

暖通空调的核心功能

简而言之,暖通空调通过三大要素调节室内环境:温度、空气质量和湿度。具体表现为:提供冷暖调节保持舒适度,循环新风避免闷窒,过滤灰尘污染物确保空气洁净。

从系统结构来看,暖通空调可分为相互协作的两大模块,共同调节温度、空气质量与舒适度 :

- 冷机侧:制冷系统的核心。包含冷水机组、冷却塔、水泵及管道网络,负责产生并输送冷冻水或制冷剂。这些组件吸收室内热量并排放至室外。该侧的能效关键在于负荷分配均衡性、水流控制精度以及保持温度稳定同时避免压缩机超载运行。

- 空气侧:完成冷热处理后,通过空气处理机组(AHU)、变风量箱(VAV)、风机、过滤器和风道系统,将调节后的空气输送至使用空间。该侧直接决定最终热舒适性与室内环境品质,确保每个区域都能获得适宜的温度、湿度和通风量。

这两大模块构成高度协同的系统——冷机侧的负载失衡或空气侧的变风量箱校准偏差等微小低效问题,都可能引发整个建筑的能源浪费与舒适度失调。

多业态复杂性与规模化挑战

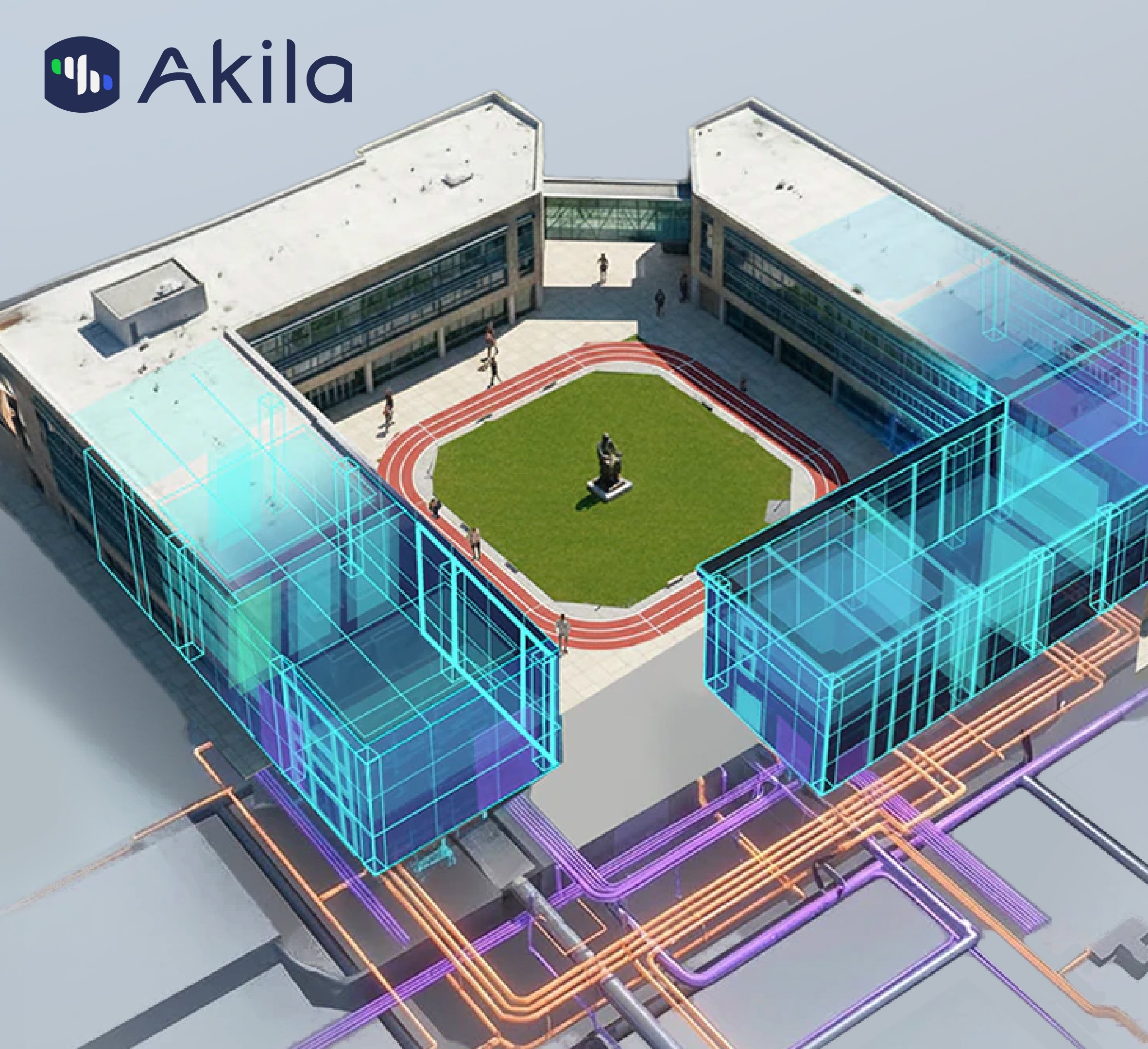

暖通系统覆盖办公楼、校园、数据中心、半导体工厂、仓储及研发中心等多元建筑类型。在资产组合层面,管理复杂度呈指数级增长:单个企业可能运营数十个设施,每个项目都有独特的空间布局、设备组合和用能特征。缺乏先进工具时,标准化能效策略几乎难以实施。

地域差异更增添管理复杂度:美国常见屋顶式单元机,而亚洲和中东普遍采用中央冷水机组。寒冷地区注重供暖效率,湿热区域则侧重除湿与制冷负荷。尽管存在这些差异,所有系统的核心目标始终一致:通过多设备协同运作维持室内温度舒适 。

能效低下的根源

为何如此重要的系统却成为能效黑洞?

- 依赖人工与操控过时 :多数系统依赖”若满足X条件,则执行Y操作 “的固定规则调度。但天气突变、突发事件或人流变化等动态因素无法通过僵化规则响应。规则调整既复杂又耗时,导致系统长期处于过量输出或性能不足的状态。

- 设备性能衰减:随着设备老化,效率持续下降。老化的冷水机组可能通过超负荷运转来维持性能,从而消耗远超实际需求的能源。更严重时,设备故障会导致能源空耗。

- 全启全停模式:当前多数暖通空调系统仍缺乏负荷平衡功能。这些系统往往采用整体启停的运行模式,而非精细化调节单台设备的输出功率,从而导致不必要的设备损耗与能源浪费。

这些低效问题导致运营成本攀升、能源浪费和设备寿命缩短。

具体而言,能耗水平可能超出实际需求20%-40%,不仅造成运营预算浪费和超额碳排放,还会因频繁故障缩短设备寿命。更严重的是,优化不足的暖通系统会直接影响租户舒适度、降低员工生产率,并阻碍绿色建筑标准认证。

Akila的智能化解决方案

Akila通过AI技术构建智能解决方案:

- 动态自动化控制:取代僵化的规则控制,实现响应天气、人流量、高峰需求变化的实时自适应调节。

- 实时监测与预测性维护:持续追踪能耗表现,出现异常时自动触发告警、巡检,在问题升级前完成处理。

- AI驱动负荷分配:基于多时间维度的需求预测(高精度短期预测+长期趋势分析),智能分配设备负载。不仅控制启停,更动态调节输出功率比例(如1号冷机90%负荷,2号冷机70%负荷),在保证舒适度的同时降低设备损耗,延长寿命并减少能耗。

核心价值重塑

暖通空调是建筑舒适度的命脉,但也是能源预算的主要消耗者。传统管理方式过于僵化、依赖人工且效率低下。通过Akila人工智能平台,建筑可实现从粗放运营到精细化管理的跨越,在保障舒适性的同时降低成本、延长资产生命周期。